Polaroid Androïde

A mes côtés, ce matin, ce corps qui s’éveille à grand bruits et suscite l’indifférence : un baiser qui se donne, un peu rance, sur les lèvres – haleine défaite et yeux gonflés. La proposition d’un café qui ne séduit pas : le premier cependant, passage obligé vers la vie, ou ce qu’il en reste. Et cette érection qui tiraille dont on sait qu’elle ne fait pas bon ménage avec le désir, déforme le Vichy : c’est un mensonge gravé sur la chair tubéreuse, une démence qui se substitue peu à peu à la folle jeunesse. L’étreinte est une mécanique du vide, un contre-pied au mauvais œil, une fade volupté pour impotents. A notre âge, nous ne pouvons plus nous aimer. Les jeunes garçons du voisinage nous donnent envie de croire mais ce dédain qu’ils affichent à notre égard nous jette dans la tristesse la plus profonde.

Sur un album suranné, cuir décharné, je regarde mes années qui défilent, une à une, le soir venu ; les coupes de cheveux, les vêtements servent de repaire temporel, me plongent dans de mornes légendes comme autant de prisons dont je suis l’infâme geôlier, l’éternelle victime. Lentement, je passe d’un siècle à l’autre avec cette nostalgie amère qui pousse à mépriser avec passion le Présent, ce vestige cruel, une ruine sans histoire. Des chiens décédés qui ornent la surface des polaroids font penser que la mort rode, qu’elle cherche à se spécialiser dans l’être humain. Nous n’avons ni chat, ni chien, juste lui, juste moi : à peine des humains, des meubles qui pensent et se déplacent à l’allure des gastéropodes.

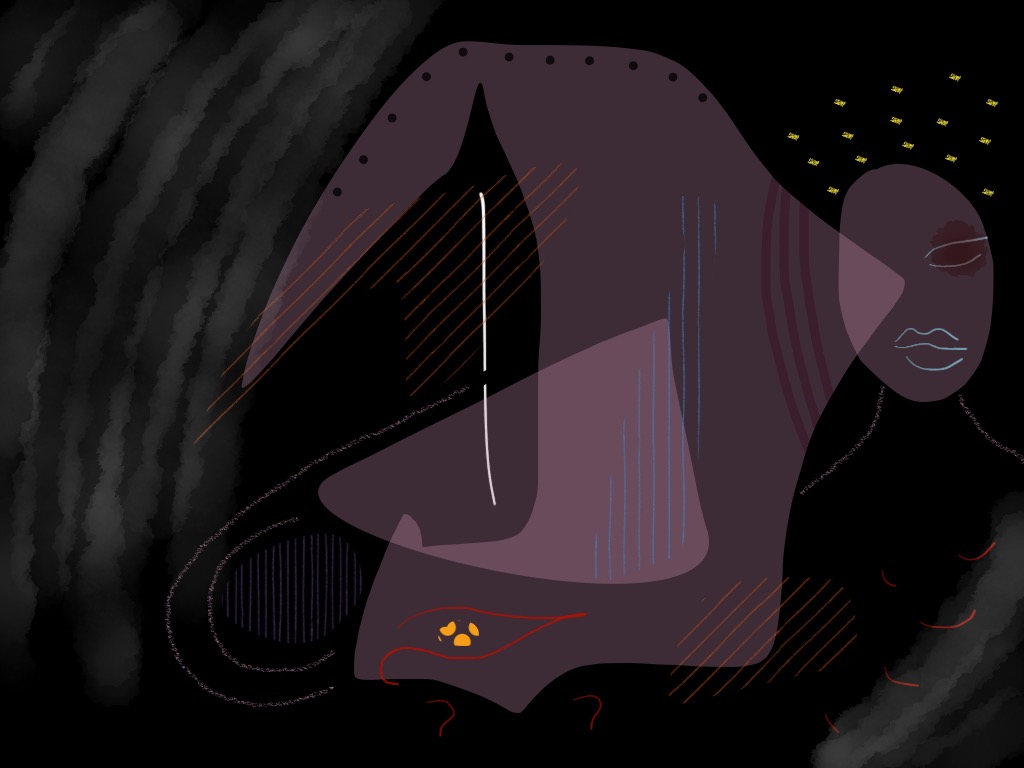

L’argentique ne raconte pas d’histoire, ne triche pas : je m’aperçois qu’il y a sur la surface de ces photographies quelques ombres étranges qui laissent supposer – comme l’imagination cavale, et avec elle la raison – que le Gouffre n’est pas loin, qu’une chose informe, façonnée dans le néant et l’absence de matière, s’apprêtait déjà, à chaque instant, à nous dévorer, à envahir l’image pour la condamner au Noir ; les scènes s’effacent-elles peu ou peu, au fil des ans ou sont-ce les photographies qui vieillissent inexorablement, un témoignage futile qui se refuse à l’éternel ?

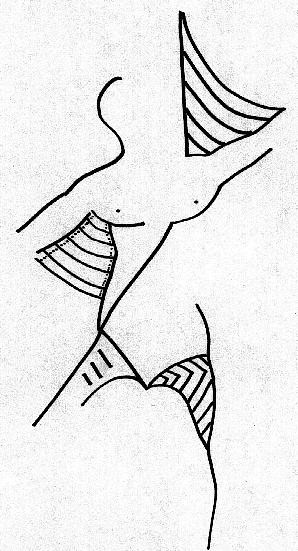

Je montais au grenier, pour retrouver dans une malle vétuste, ornée de feuilles d’or, un polaroid poussiéreux, fabrique des instantanés du temps jadis. Mon compagnon, en robe de chambre, se contentait de m’obéir sans passion, à peine intrigué par la présence de cet objet devenu insolite, brandit avec la folie d’un chasseur de fantôme. Au fil du temps, le bougre s’était habitué à mes bizarreries, il ne cherchait plus à me contredire. Je lui proposais de prendre la pause, non loin de cette insignifiante nature morte qui lui plaisait tant : un hommage à nos patiences mutuelles, nos mensonges usuels. « Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Tu peux sourire, si tu veux, ce n’est pas en option. » Le temps de l’immortaliser, et de le voir apparaître, décharné, sous les traits de quelqu’un d’autre, enveloppé d’un drap noir comme une seconde peau. Des chrysanthèmes jaillissaient de ses orbites et sa verge, autrefois copieuse, n’était plus qu’un vers.

Texte développé le 6 juillet 2012.

Ce texte fait partie de l’anthologie Au Bonheur des Drames :

C’est beau.